Ce que Paris doit à Victor Baltard

Le saviez-vous ?

Mise à jour le 07/02/2025

Sommaire

Il a conçu les célèbres Halles, mais aussi les plans de la halle aux bestiaux du marché de La Villette ou encore de l’église Saint-Augustin. En 2025, Paris met à l'honneur l'architecte Victor Baltard à travers des conférences, des expositions, des pièces de théâtre…

Formé à l’École des Beaux-Arts de Paris, aussi brillant architecte que peintre, Victor Baltard (1805-1874) est nommé architecte de la Ville de Paris en 1841. Ses deux passions, le fer et le pinceau, nourrissent sa créativité tout au long de sa carrière. Il supervise la réalisation des décors des églises parisiennes et de l’Hôtel de Ville et construit, en privilégiant le métal, les Halles centrales de Paris.

Redonner le lustre et le prestige aux églises de Paris

Victor Baltard est chargé de surveiller les grands chantiers décoratifs des églises parisiennes. Son premier chantier est la chapelle Saint-Jean-Baptiste à l’église Saint-Séverin (5e), confié à son ami Flandrin, également à l’œuvre à Saint-Germain-des-Prés (6e). À Saint-Louis-en-l’Isle (Paris Centre), il participe à la conception des vitraux. À Saint-Leu-Saint-Gilles (Paris Centre), il remodèle entièrement l’édifice après le percement du boulevard Sébastopol.

À Saint-Eustache, endommagée par un incendie en 1844, Baltard conçoit une restauration globale du bâtiment : le décor pictural, mais aussi le buffet d’orgue, la chaire à prêcher, l’autel et la cuve baptismale. L’église restaurée est inaugurée en 1860 alors qu’à l’extérieur les pavillons des Halles sont en cours de construction.

Le Chœur des Moines restauré de Saint-Germain-des-Prés (6e)

Crédit photo :

Jean-Marc Moser / COARC / Ville de Paris

Église Saint-Germain-des-Prés (Paris 6e)

Crédit photo :

Clément Dorval / Ville de Paris

Église Saint-Germain-des-Prés (Paris 6e)

Crédit photo :

Clément Dorval / Ville de Paris

Restauration des peintures de la chapelle Saint-Jean à l'église Saint-Séverin (5e)

Crédit photo :

Frédéric Mauviel / Ville de Paris

Vitraux restaurés de la Chapelle Saint-Jean à l'église Saint-Séverin

Crédit photo :

Fred Mauviel / Ville de Paris

Le saviez-vous ?

En 1833, Victor Baltard remporte le prestigieux concours d’architecture Grand Prix de Rome, qui lui permet de séjourner cinq ans à la Villa Médicis - où il sympathise avec les peintres Hyppolite Flandrin et Ingres. Il se passionne alors pour les monuments anciens.

Les Halles, son chef-d’œuvre

Eglise Saint-Eustache, pavillons de Baltard en construction

Crédit photo :

Paris Musées / Musée Carnavalet – Histoire de Paris

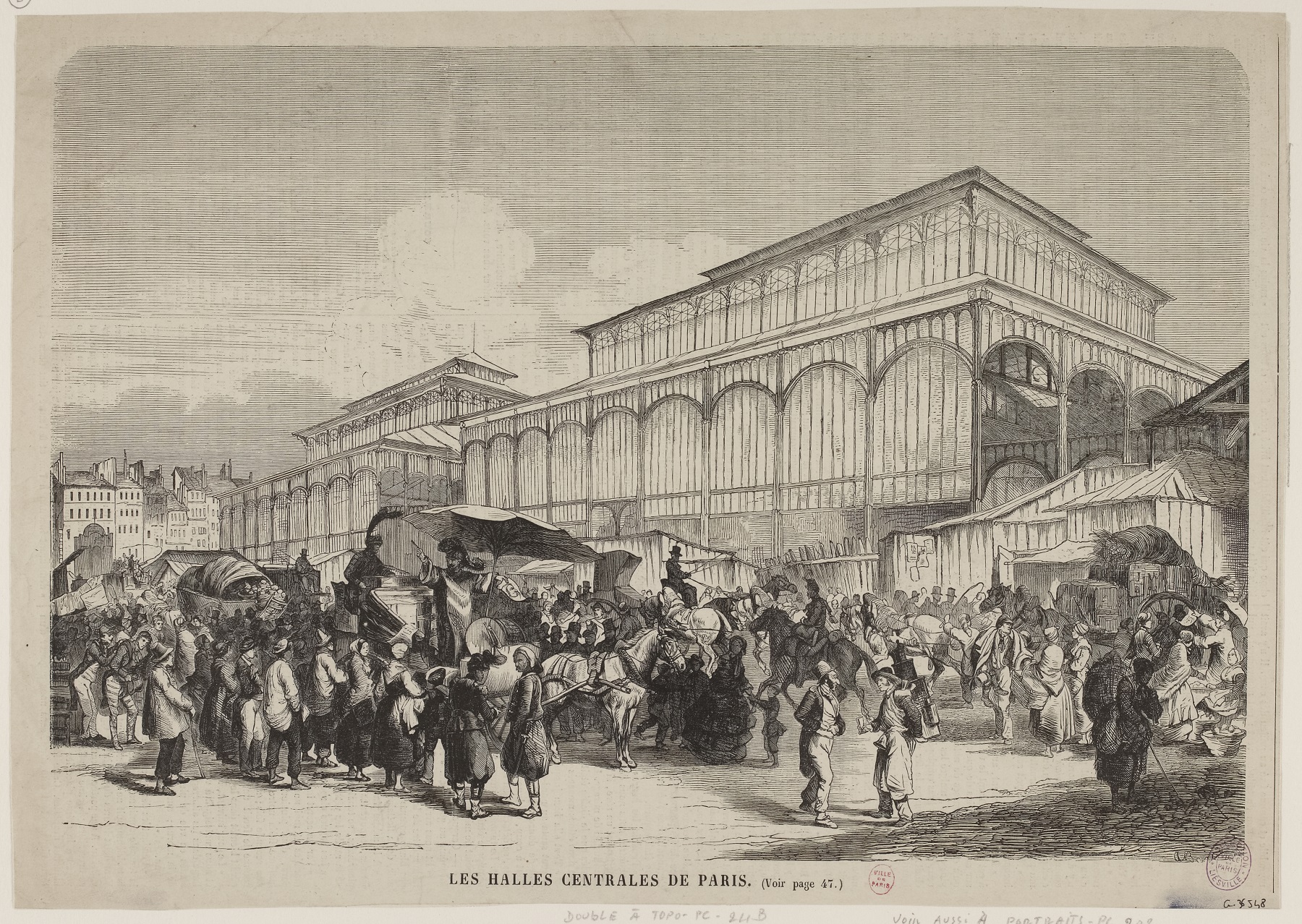

Les Halles centrales de Paris - Dessin de A. Beck

Crédit photo :

Paris Musées / Musée Carnavalet – Histoire de Paris

Réception des marins russes aux Halles lors des fêtes Franco-Russes en octobre 1893 - Oeuvre de Fedor Hoffbauer

Crédit photo :

Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris

Prise en 1865, cette photo de Charles Marville montre l'intérieur des Halles centrales de Baltard

Crédit photo :

Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris

Marché des Halles, pavillon de Baltard. Après 1857.

Crédit photo :

Paris Musées / Musée Carnavalet – Histoire de Paris

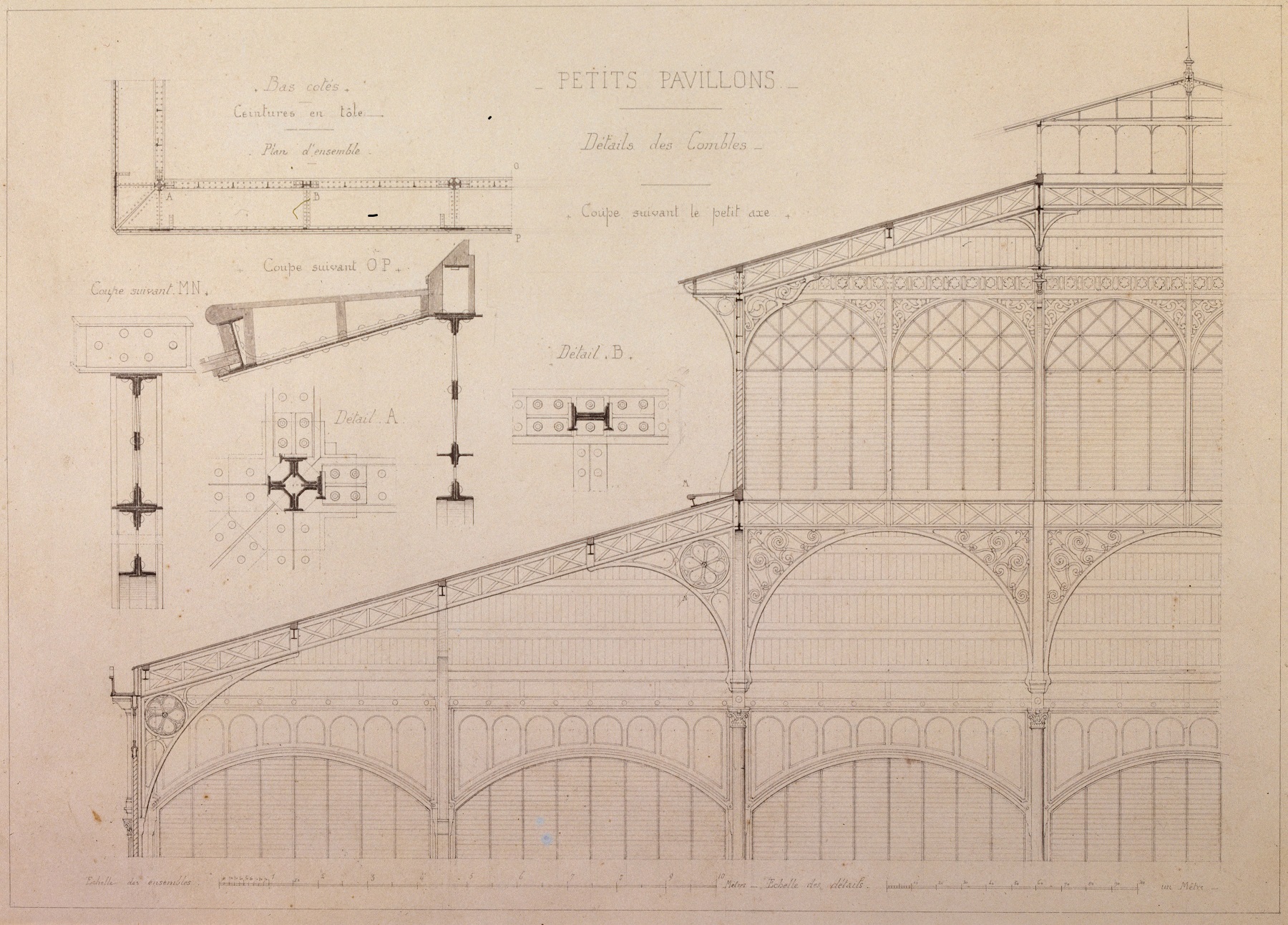

Halles centrales : coupes, petits pavillons, détails des combles (Victor Baltard)

Crédit photo :

CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris

Les Halles centrales entre 1865 et 1866.

Crédit photo :

Charles Marville photographe /CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet

En 1971, les pavillons Baltard sont rasés pour faire place au Forum des Halles.

Crédit photo :

Jean-Claude Gautrand

Au début du XIXe siècle, il devient nécessaire de rebâtir un marché alimentaire au cœur de Paris, moderne et fonctionnel.

En 1845, Rambuteau, préfet de la Seine, adopte le projet de Baltard et Callet. Ils proposent de construire huit pavillons rectangulaires simples et solides où l’air et la lumière pénètrent abondamment, où les voitures d’approvisionnement peuvent circuler, sans oublier des trottoirs larges pour les piétons et acheteurs.

Le premier édifice - celui de vendeurs de volailles - est achevé en 1853. Mais ses épaisses murailles couvrant une structure métallique ne plaisent pas du tout au petit peuple des halles qui le surnomme le « Fort des Halles ». Napoléon III n’apprécie pas non plus ce lourd bâtiment et fait suspendre les travaux.

Victor Baltard propose des solutions : utiliser le verre, la fonte, la brique et le fer afin de jouer avec la lumière. Soutenu par le baron Haussmann, son projet est réalisé entre 1852 et 1870. Les Halles se composent de dix pavillons, abritant bouchers, poissonniers, fromagers, maraîchers, vendeurs de draps…

Revues d’architectures, grands quotidiens et Parisiens s’émerveillent de ces réalisations et le style « Baltard » est rapidement copié, en France comme à l’étranger.

La destruction

En 1873, Emile Zola fait du marché des Halles conçu par Baltard le centre de l’intrigue de son roman Le Ventre de Paris. Il y décrit dans les moindres détails son architecture, son fonctionnement et ses « habitants ».

Si emblématiques du Paris haussmannien qu’ils puissent être, les pavillons Baltard souffleront leurs cent bougies avant d’être détruits à partir de 1971 pour faire place au forum des Halles et au RER… et sans que l’on décide de conserver ces chefs-d’œuvre architecturaux.

Seul le pavillon 8, celui des œufs et de la volaille, est remonté à Nogent-sur-Marne.

Si emblématiques du Paris haussmannien qu’ils puissent être, les pavillons Baltard souffleront leurs cent bougies avant d’être détruits à partir de 1971 pour faire place au forum des Halles et au RER… et sans que l’on décide de conserver ces chefs-d’œuvre architecturaux.

Seul le pavillon 8, celui des œufs et de la volaille, est remonté à Nogent-sur-Marne.

D'août à octobre 1971, tous les jours, Jean-Claude Gautrand, photographe, a arpenté les palissades et pénétré en cachette dans le chantier de la destruction des pavillons Baltard des Halles. Il en a ramené un témoignage à la fois poétique par la beauté de ses images en noir et blanc et historique.

Vidéo Youtube

L’Hôtel de Ville : son œuvre partie dans les flammes

À partir de 1848, Victor Baltard contribue aux travaux d’agrandissement et d’aménagement de l’Hôtel de Ville de Paris : il veille à la réalisation des grands décors, peints, entre autres, par Ingres et Delacroix, mais aussi de la statuaire sur les façades extérieures. Au dernier étage, il imagine une structure métallique prévue pour résister au feu. Quelques années plus tard, il reconstruit le campanile qui menace de s’effondrer. Enfin, il fait réaménager la cour d’honneur située dans la partie Renaissance de l’Hôtel de Ville, en la recouvrant d’une immense verrière métallique - signature de Baltard oblige - ce qui ne manque pas d’indigner les architectes contemporains !

Lorsqu’un incendie réduit l’Hôtel de Ville en fumée en 1871, les réalisations de Baltard disparaissent dans les flammes.

Ce qu’il reste de lui à Paris

Au service de Paris pendant trente ans, Baltard a travaillé sur plus d’une quarantaine d’édifices. Hélas, peu existent toujours.

On pense d’abord à la Grande Halle qui trône à l’entrée sud du parc de la Villette (19e). Son histoire est étonnante : pour éviter que l’abattage des bêtes ne se fasse de façon désordonnée à l’intérieur de la capitale, Napoléon ordonne, en 1805, la construction d’abattoirs parisiens en périphérie de Paris. L’idée est de les associer à un grand marché aux bestiaux. Le lieu choisi est la commune de La Villette, à proximité du canal de l’Ourcq et du chemin de fer. Des trois halles aux bestiaux en structure métallique achevées en 1867, il ne reste aujourd’hui que la plus grande - 206 mètres de long pour 87 mètres de large -, celle qui accueillait 190 000 bœufs sous le Second Empire, aujourd’hui classée monument historique.

Pour découvrir une autre trace du travail de l’architecte, direction l’église Saint-Augustin (8e), qui répond, en 1859, au désir d’Haussmann de voir une coupole couronnée sur le boulevard Malesherbes. Baltard conçoit un édifice à la façade étroite dont l’enveloppe est en pierre et l’armature métallique laissée apparente. L’église impressionne pour la beauté de ses 52 figures sculptées, sa rosace gothique, et son intérieur harmonieux avec de larges décors peints et sculptés.

Dans le 19e arrondissement, c’est le CENTQUATRE-Paris, anciennement le bâtiment des pompes funèbres générales, qui a été imaginé par Baltard… mais il décède que les travaux soient terminés. On reconnaît sa patte, expert mélange de verre, de brique, de fonte et de fer.

Moins connu, l’Hôtel du Timbre, rue de la Banque (Paris Centre), est l’un des premiers projets parisiens de l’architecte. Bâtiment destiné initialement à la fabrication et à la vente du papier timbré fiscal, son architecture s’inspire des églises avec sa façade percée de trois arcades surmontées de médaillons.

Le saviez-vous ?

Une histoire de famille ! Son père est l’architecte Louis-Pierre Baltard (1764-1846), l’un des plus réputés de sa génération. Entré au service de la Ville de Paris en 1813, on lui doit des travaux au Panthéon ainsi que l’infirmerie de la prison Saint-Lazare devenue aujourd’hui la médiathèque Françoise Sagan (10e) !

Sources : Victor Baltard, architecte de Paris d’Alice Thomine-Berrada (Gallimard, 2012) et Louis-Pierre et Victor Baltard, Pierre Pinon (Monum-Editions du Patrimoine, 2005)

Tout ce qui concerne l’architecture parisienne vous fascine ?

Default Confirmation Text

Settings Text Html

Settings Text Html

Votre avis nous intéresse !

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Attention : nous ne pouvons pas vous répondre par ce biais (n'incluez pas d'information personnelle).

Si vous avez une question, souhaitez un suivi ou avez besoin d'assistance : contactez la Ville ici.